Los baños de mar en Málaga en el siglo XIX

En el siglo XIX los baños de mar estaban sujetos a una reglamentación que establecía una estricta separación de sexos

VÍCTOR HEREDIA

MÁLAGA

Lunes, 5 de agosto 2019, 00:05

La llegada del calor tiene como inmediata consecuencia que las playas y piscinas se vean abarrotadas de personas que buscan tomar un baño y, de ... paso, tostar sus pieles al sol. Pero no siempre fue así, y hasta no hace tanto tiempo las costumbres sociales y la estricta moral pública limitaban el baño a determinados espacios y a una corta temporada.

En el siglo XIX se recuperó el hábito de acudir a los baños y de que éstos fueran lugares de reunión y tertulia. Esa nueva demanda de la burguesía urbana estimuló la creación de establecimientos específicos que ofrecían la posibilidad de tomar baños de agua dulce y de mar, ya fuera por recomendación médica, por gusto o por higiene, en una época en la que muy pocas casas disponían de agua corriente.

Los balnearios malagueños han sido ampliamente estudiados por Mari Pepa Lara. En el centro de la ciudad hubo varias casas de baños de agua dulce, como los Baños de Ortiz o del Huertecillo, que abrían todo el año. A un lado del patio estaban las tinas de mármol para los hombres, y al otro lado la alberca de mujeres, larga, estrecha y cubierta por una tupida parra. Los Baños de Álvarez o de Las Delicias, que ocupaban parte de las huertas del convento de San Francisco, fueron inaugurados en 1844 y ofrecían también baños medicinales. En el barrio del Perchel estaban los más modestos Baños de Belén, en la calle Agustín Parejo.

La pintora malagueña Laura García de Giner recordaba que a mediados del siglo XIX «era de moda en Málaga bañarse en agua dulce antes de hacerlo en el mar». Los baños de mar debían hacerse en las playas habilitadas dentro del recinto del puerto, donde el agua no estaba muy limpia. En 1821 se dispuso la colocación de centinelas para evitar que en la zona de mujeres se introdujeran hombres. Pedro Gómez Sancho, en un artículo aparecido en la revista «El Guadalhorce» en 1839, nos habla de las alegres excursiones nocturnas hacia la playa. Las mujeres iban de «confianza», es decir, sin medias ni tocado, portando comida, esteras y sillas.

A mediados del siglo XIX se instalaron dentro del puerto, adosados a la muralla de la Cortina del Muelle, unas construcciones temporales de madera que se adentraban en el agua. Eran los balnearios de Diana, Apolo y La Estrella, que ofrecían «salubridad y decencia» y un fácil acceso desde las calles céntricas. La temporada de baños iba de mayo a septiembre, aunque no se recomendaba iniciarla hasta el día de la Virgen del Carmen, cuando ésta procedía a la bendición de las aguas.

Las Ordenanzas Municipales de 1878 establecían como playas públicas de uso gratuito las cercanas al Espigón y La Farola. Antonio Albuera nos dice que los varones podían bañarse libremente durante el día, mientras que se reservaban para las mujeres desde la puesta del sol hasta las once de la noche, con la correspondiente vigilancia para que no penetrasen hombres ni niños mayores de seis años. Las mujeres de los barrios populares se bañaban habitualmente con camisa, por lo que a veces las olas y el viento les jugaban malas pasadas. Menos pudorosas eran algunas vecinas de la Alcazaba, que se exponían a ser detenidas por bañarse desnudas. También eran muy populares las playas de San Andrés, rodeadas de fábricas, donde eran frecuentes los hurtos.

Desde finales del siglo XIX, a causa de las obras de ampliación del puerto, los balnearios de temporada se trasladaron a las playas de La Malagueta. Eran grandes estructuras que se adentraban en el agua apoyándose en puntales de hierro y madera. Al final de la galería central existía un mirador sobre el mar y a cada lado se disponían los departamentos con albercas separadas para señoras y caballeros, tapadas por unas enormes esteras de esparto que garantizaban la intimidad. Ofrecían baños fríos, templados y calientes. Con el paso del tiempo se dotaron de servicios de café y restaurante, orquesta, parada de tranvía y otras comodidades, convirtiéndose en un atractivo turístico para los veraneantes del interior.

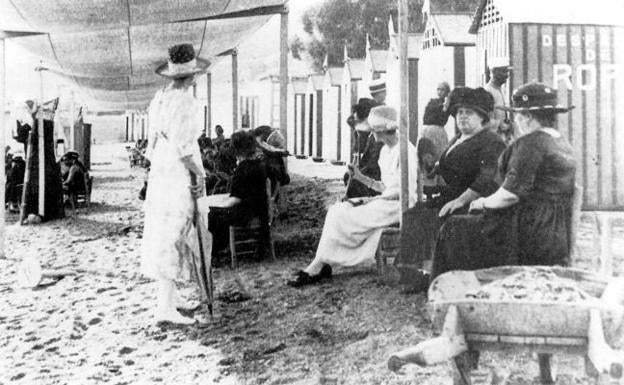

A principios del siglo XX fueron adquiriendo pujanza los baños al aire libre, por lo que estos balnearios fueron perdiendo el favor del público. La Estrella y Apolo acabaron por cerrar sus puertas. La nueva manera de disfrutar de la playa encontró su mejor expresión en el Balneario del Carmen, donde las familias acomodadas gozaban del mar exhibiendo sus novedosos bañadores americanos. Para aquellos que no querían o no podían pagar, quedaba la playa de La Caleta, «el pequeño Biarritz» como la denominaba un jocoso periodista, abierta a todo el mundo.

El bando del alcalde Corona

La preocupación por la decencia impregnaba la reglamentación municipal. El alcalde José María Corona dictó el 20 de julio de 1852 un bando para «que en los baños de mar se observe el buen orden y decoro que corresponde». Se reconocían para tal fin los Baños de Diana, en el puerto, «con la decente y natural separación que reclama la moral pública»; las pequeñas playas de Ciegos y de Sanidad (ambas en el interior del recinto portuario) se reservaban para mujeres, y la del Espigón, junto a la Pescadería (actual Muelle de Heredia) quedaba para los varones. No podían estar en el agua juntas personas de distinto sexo, ni siquiera aproximarse, bajo pena de uno a cuatro días de arresto. Se prohibía el baño en horario diurno y era obligatorio hacerlo de noche. Tampoco se permitía meterse en el agua a las personas en estado de embriaguez. Los que se bañasen en otros lugares tenían que hacerlo vistiendo «calzoncillos u otro traje que los cubra de modo que la moral pública no se ofenda».

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.