Cien años de los primeros parques nacionales en España

Un siglo después, son ya 15 los miembros de un selecto club que se enfrenta a nuevos retos y oportunidadese se enfrenta a nuevos retos y oportunidades. El de la Sierra de las Nieves, ya aprobado, será el siguiente en incorporarse a la lista

IRMA CUESTA

Miércoles, 5 de septiembre 2018, 00:15

Aseguran que Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós, marqués de Villaviciosa, era un hombre enormemente apasionado. Tanto como para desenfundar la pistola y encañonar ... al Gobierno, plácidamente sentado en la bancada azul, durante un encendido debate parlamentario del mes de junio de 1923. El mismo entusiasmo con el que 19 años antes, calzando unas alpargatas de esparto, se convirtió en el primer hombre en coronar el Naranjo de Bulnes. Decidido a no permitir que algún osado extranjero izara allí su bandera, el marqués se armó de valor y escaló el Uriellu demostrando la misma perseverancia que le llevaría, poco después, a lograr que España alumbrara la primera ley sobre parques nacionales.

Los expertos coinciden en que nada de todo eso habría sido posible si Pedro Pidal no se hubiera contagiado del espíritu conservacionista de la época y no hubiera padecido de esas fiebres regeneracionistas que entonces buscaban nuevos asideros al ideal patriótico; también, que tanto entusiasmo no habría servido de mucho si el aristócrata no hubiera contado con el apoyo de su amigo Alfonso XIII, otro personaje clave en esta historia.

El caso es que los astros se alinearon para que, en 1916, el Gobierno se decidiera a aprobar la Ley de Parques Nacionales que dos años más tarde haría posible la creación del Parque Nacional de Covadonga, hoy Picos de Europa, y de Ordesa, el lugar de las grandes rocas, nieves eternas y bosques frondosos.

Cien años después, España cuenta con 15 parques nacionales. 385.000 hectáreas por cuya conservación velan cientos de personas –entre ellos los agentes del Seprona que este año cumplen su treinta aniversario– con el mismo afán de aquel marqués que hoy descansa en el Mirador de Ordiales, una terraza natural colgada del vacío a 1.750 metros de altura al oeste del macizo occidental de los Picos de Europa.

Un siglo en el que se ha ido ampliando el número de miembros de este selecto club en el que espera su admisión la Sierra de las Nieves de Málaga –el Consejo de Ministros ya ha aprobado la propuesta inicial para declarar a este espacio con la máxima figura de protección medioambiental del país y la ministra ha afirmado que se hará este año– y en el que, superados algunos retos, aguardan a la puerta otros nuevos, como el de luchar para que no terminen convirtiéndose en una suerte de parques temáticos atestados de gente.

Para Ángel Serdio, codirector de Picos de Europa, funcionar con objetivos comunes garantizará la buena salud de los parques durante muchos años. Lugares que, por otro lado, poco tienen que ver unos con otros. «Quizá, lo que hace tan especial a Picos de Europa es que es el único en el que viven personas. Ayuntamientos enteros, como en el caso de Treviso, que tienen obligaciones, pero también derechos», explica. Serdio lamenta que la ley por la que se regulan estas áreas se haya hecho de espaldas a esa circunstancia. «Hablamos de gente que lleva 15.000 años viviendo allí, que desayuna, se ducha y trabaja dentro del parque, y que necesita una depuradora o tener acceso a internet y cobertura en el teléfono móvil. Por eso hay que funcionar como hasta ahora, como una auténtica red con objetivos comunes, pero sin perder de vista las peculiaridades de cada uno».

El hijo del pastor

También Javier Martínez Vega, científico del Instituto de Economía, Geografía y Demografía dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cree que uno de los grandes debates abiertos en torno a los parques nacionales es el relativo a los cambios de uso del suelo. «Tradicionalmente, los habitantes del entorno de un parque opinan que las áreas protegidas están muy bien, pero que son muy limitantes», afirma, asegurando que la solución debe encontrarse en la buena comunicación entre los responsables de la gestión de los parques y del territorio que está en su entorno. Al fin y al cabo, dice el profesor, en la cooperación está la clave si queremos que nuestros parques no dejen de ser un lugar que merece ser conservado. «Hay que tener en cuenta que hay muchos velando por esas áreas. Las comunidades autónomas, los ayuntamientos incluidos en los parques o su entorno inmediato, y el Estado a través del Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Y cada uno puede defender una idea».

Puestos a analizar la situación, el experto reconoce que el tiempo ha tratado de manera muy diversa nuestros parques. «En algunos los cambios han sido favorables, como ha ocurrido en Ordesa, pero en otros, como el Teide o Doñana, ha ocurrido lo contrario. En un caso por el problema de la sobrexplotación de acuíferos, y en el canario por los cambios urbanísticos. Sin embargo, creo que, en líneas generales, el diagnóstico es bueno».

Ángel Rodríguez, director del Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres) desde su creación en 2007, derrocha tanto o más optimismo que el científico. Con un padre pastor, y habiendo vivido hasta los catorce años en un chozo (una construcción de roca y madera con tejado de escobas en la Sierra), a Rodríguez el amor a la naturaleza le viene de serie. Por eso asegura que le resulta imposible pensar en dedicarse a cualquier otra cosa y no disimula el orgullo que le produce saber que Monfragüe es cada día un lugar mejor. «Aquí no olvidamos que en 1979 sobre la zona se cernía la amenaza de repoblación de eucaliptos. Costó, pero finalmente logramos pararlo y hoy la vegetación autóctona se ha hecho con este sitio sobre el que vuelan cigüeñas negras y buitres y al que sabemos que no tardarán en volver los linces».

También él cree que las cosas no han hecho más que mejorar en las últimas décadas y que la nueva ley de 2014, y el plan director aprobado en 2016, han alumbrado una gestión más coherente. «Hay que tener en cuenta que son 15 parques en manos de comunidades autónomas, algunos incluso de varias, y cada uno con sus características. Por eso es importante tener claro que tenemos que remar todos en la misma dirección». Rodríguez rechaza la idea de que existen parques de primera y de segunda, y se alegra de que la creación del parque, además de preservar un lugar único en fauna y flora, diera la vuelta a la economía de la zona, uno de los lugares más deprimidos de Extremadura, que hoy recibe 300.000 visitas anuales.

Precisamente, controlar y dosificar las visitas a los parques es otro de los asuntos que hoy está sobre la mesa de sus responsables por más que haya quien opine que las extremas medidas de protección apenas dejan margen a algunos para ganarse la vida.

¿Demasiada protección?

Los casi 15 millones de personas que, según los últimos recuentos oficiales, han visitado los parques nacionales españoles el año pasado, no han generado, en opinión de Aneta, la asociación que representa a las empresas de turismo activo, toda la riqueza que debería. «Está claro que hay áreas en los entornos de los parques en los que la apertura de hoteles, restaurantes o tiendas asientan a la población y generan desarrollo, pero las empresas de turismo activo debemos luchar contra una visión demasiado proteccionista», asegura Pedro Carrasco Jiménez, gerente de la asociación. «Nuestra principal demanda es que se regulen adecuadamente las limitaciones. ¿Por qué a un determinado lugar pueden acceder cinco y no cien personas?, ¿en base a qué informe? Hay actividades que claramente se han estigmatizado. En todo Ordesa, que es muy grande, no se puede practicar parapente. No se entiende la prohibición absoluta», dice, recordando la polémica surgida hace unos meses en Huesca, que a punto estuvo de vetar el barranquismo y cargarse la mitad de las empresas de la zona. «Se planteó que era dañino para determinadas especies y finalmente se reconoció el error. Otra pregunta es por qué, en ocasiones, se discrimina a las empresas respecto a clubes, federaciones, e incluso a aquellos que van por libre. La solución, está claro, está en hablar, intercambiar opiniones y buscar ese camino que nos permita mantener nuestros negocios y, al mismo tiempo, conservar los espacios en los que trabajamos porque somos los primeros interesados».

Los parques, en datos

-

Dinero e inversiones: La Red de Parques Nacionales contó en 2014 con un presupuesto de 79 millones de euros, de los que el 28% procede del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) y el resto de las comunidades autónomas responsables de la gestión.

-

El equipo: En 2016 había registrados 1.289 trabajadores en los 15 parques nacionales. Una cifra muy similar a la del año 2010 cuando aún no se había incorporado a la Red el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. El número total de personas contratadas llega a las 1.590 si se suman las contrataciones temporales. Solo el 22% son mujeres.

-

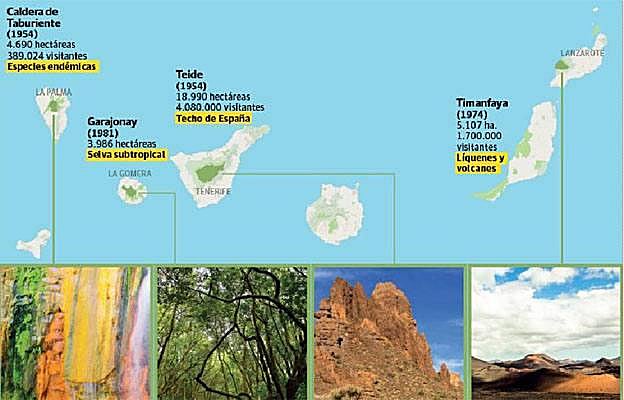

15 millones: Casi 15 millones de personas visitaron los parques nacionales españoles durante 2016 (último recuento oficial). Los analistas y las organizaciones conservacionistas detectaron una clara evolución creciente desde el año 2012, pero apuntan a que el aumento se debe, fundamentalmente, a la integración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama a la Red. El Parque Nacional del Teide, en Tenerife, sigue siendo el más visitado, seguido de Guadarrama, Picos de Europa y Timanfaya.

-

385.000 hectáreas. Los 15 parques nacionales se extienden sobre cerca de 385.000 hectáreas, lo que supone el 0,76% del territorio español.

-

Tras Suecia y Suiza: La primera Ley de Parques Nacionales se promulgó en 1916. En 1918 se declararon los dos primeros y España se convirtió en el tercer país europeo, tras Suecia y Suiza, en utilizar esta figura de protección para sus espacios naturales. La última actualización data de 2014.

-

27%: La superficie terrestre española protegida por alguna figura legal considerada 'espacio natural protegido' se sitúa en el 13%, pero llega a más del 27% si se tiene en cuenta la Red Natura 2000. El 8% de ese espacio protegido está en el ámbito marino.

También desde Europarc, la organización en la que participan las instituciones implicadas en la planificación y gestión de los espacios protegidos en España, opinan que hablar de parque nacional es hablar de espacios complejos y frágiles cuya gestión requiere de equipos de personas comprometidas, cualificadas profesionalmente e integradas en la realidad local. «No se debe olvidar que el mundo rural, ni que las áreas protegidas sufren un grave problema de despoblación con sus negativos efectos económicos, laborales, socioculturales y ambientales. Por eso hay que impulsar modelos innovadores de desarrollo territorial en equilibrio con el entorno; modelos que dinamicen la actividad económica y favorezcan la cohesión social», afirma Rafael Mata, presidente de la organización, recordando que buena parte de su trabajo está dirigido a seguir tejiendo alianzas para implicar a colectivos e instituciones comprometidos con el futuro de esos espacios.

Algo que suena tan bien como complicado. No solo porque cada uno tiene sus propios problemas, sino porque esa buena salud de la que se habla cuando no se entra en detalle, no es cosa de todos. Tablas de Daimiel y Doñana son lugares a los que miran con preocupación los conservacionistas demandando un plan hidrológico nacional que preserve los humedales que los alimentan. Ellos también ponen el foco en algo tan prosaico como imprescindible: el dinero, que no llega a todos ellos con la misma alegría. Ese sería el lado malo, el bueno es que cualquiera de los actores con algún papel en esta historia hacen gala del mismo entusiasmo que movió al señor Pidal, hace ahora cien años.

Protagonistas de los Parques Naturales

Antonio Ramos (Sierra Nevada)

«No cambiaría el trabajo de guía ni por el doble de dinero»

Guía en el Parque Nacional de Sierra Nevada desde hace 18 años, Antonio Ramos (Armilla, Granada, 1962) no imagina un trabajo mejor que el suyo. «Antes de llegar aquí hice de todo, desde vender muebles a poner copas, y no cambiaría esto ni por el doble de dinero», confiesa. Reconoce que antes de que en 1999 se declarara parque nacional, los habitantes del lugar conocían la zona, pero no la valoraban como se merecía. «El cambio se observaba con cierto recelo y mucha expectación, pero está claro que todo lo que ha traído han sido cosas buenas. ¿Mi mejor recuerdo? El día que desmontamos el asfalto de la cumbre del Veleta justo después de la declaración. Ese día vimos que de verdad estábamos en un momento importante; que realmente iban a pasar cosas muy positivas».

Con los buenos recuerdos, a Antonio le vienen a la memoria otros nos tan alegres, como el del incendio que en 2005 arrasó 2.500 hectáreas de pino, castañares, pastos y piornales, de la que unas 1.000 pertenecían a la zona protegida. «Todavía veo a la gente llorando, Fueron tres días terribles sufriendo porque todo hacía pensar que peligraban también dos bosques de robles». Desde entonces, reconoce, no ha habido más sustos y su vida transcurre feliz entre gente a la que sirve como anfitrión y los muchos programas de educación medioambiental en los que está implicado este parque, el más extenso de España y mundialmente reconocido por su buena gestión. No han faltado las anécdotas. «Hace años íbamos un grupo de guías con algo así como doscientas personas. Yo iba hablando con un señor sobre la Alpujarra. Me contaba que conoció a Gerald Brenan y que le encantaba su libro 'Al sur de Granada', y yo le decía que a mí no porque lo comparaba con los estudios coloniales sobre las tribus del Amazonas. Detrás iban dos señores mayores y uno de ellos intervino defendiendo la obra de Brenan, y yo empecé a darle mis argumentos cuando en un momento dado el otro me dice: ¿Sabes con quién estás discutiendo de literatura? Le contesté que no y él me dijo: Este señor que está a tu lado es Miguel Delibes. Se echaron a reír y yo me quedé mudo y rojo, pedí disculpas y cambié de conversación; eso sí, les dije que seguía pensando lo mismo».

José Heriberto (Caldera de Taburiente)

«Somos una especie de guardianes del tesoro»

Caldera de Taburiente no es solo parque nacional desde hace 64 años. La declaración en 2002 de Reserva Mundial de la Biosfera junto a toda la isla de La Palma no hizo más que elevar el nivel de exigencia y responsabilidad de quienes, como José Heriberto (La Palma, 1974), velan por su conservación. Guarda Forestal adscrito al cuerpo de agentes medioambientales de la Comunidad Canaria, José cree que es complicado dedicarse a hacer un trabajo como el suyo si a uno no le sale de dentro. «Tiene que gustarte y tienes que tener claro que tu misión es colaborar en la custodia de este territorio, trabajar porque las generaciones futuras puedan disfrutar de lo que hoy tenemos. Somos una especie de guardianes de un tesoro, en el mejor de los sentidos».

Habla con entusiasmo. El mismo con el que explica que acaba de participar en un simulacro en el que estudiaban la manera de afrontar un accidente de un compañero en el momento en el que realiza un trabajo vertical. «Es realmente importante. En sitios como este, de alta montaña, los principales riesgos vienen de la mano de los incendios, de las lluvias torrenciales que, como ocurrió en 2001 cuando tres personas perdieron la vida, nos golpean periódicamente, y de accidentes durante el disfrute del parque o la realización de tareas de conservación».

Por lo demás, José afirma que Caldera de Taburiente es un parque tranquilo en el que la labor policial no es necesaria la mayor parte de las veces y en donde ellos pueden echar una mano colaborando en programas de concienciación. «Sin duda, el gran regalo de este trabajo es poder cruzarte con gente tan distinta como interesante. Personas de las que cada día aprendes algo».

Los problemas, de la mano del fuego o el agua, son la cruz de una labor que a cambio no solo regala conocimiento. «También nos obsequia con imágenes increíbles. ¿Qué merece la pena sobre todas las cosas? En mi opinión nadie debería perderse la floración en alta montaña. Entre los meses de abril a junio, a 1.900 metros, las cumbres se llenan de retamón amarillo brillante, tajinaste rosado y azul, violetas, alhelíes... Todo esto es un espectáculo inimaginable», asegura este guarda forestal casado con una guía del parque.

Javier Campos (Picos de Europa)

«Tiene sus pegas, pero un parque es garantía de calidad»

Javier Campo (Tresviso, Cantabria, 1962) no solo trabaja en el Parque Nacional de Picos de Europa. Desde que nació ha vivido en este pueblo de Cantabria levantado al abrigo de imponentes paredes calizas sobre el cauce del río Urdón; uno de los pocos municipios enclavados en el corazón de un parque nacional del que, además, es el alcalde. Javier reparte su tiempo entre cuidar al ganado y fabricar su queso picón Bejes-Tresviso, atender a sus vecinos, ejercer como jefe de protección civil de un pueblo en el que esa encomienda no es cosa de bromas, y velar por la supervivencia de ese peculiar lugar en el que su familia lleva generaciones. Desde 1726, un Campo ha vivido y crecido en Tresviso, así que ellos llegaron allí mucho antes de que el marqués de Pidal iniciara su particular cruzada y aquella zona terminara convertida en un lugar a preservar. «Vivir en el corazón de un sitio protegido como este tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero es normal tener que pagar un peaje. Ser parte del parque hace que todo esto, incluidos nuestros productos, sean garantía de calidad», dice precisando, orgulloso, que no cualquiera puede acceder a tan alto honor.

Acostumbrados a pasar semanas incomunicados cuando la nieve hace imposible acceder al pueblo por la única carretera que les conecta con el resto del mundo, asumen encantados su destino. En un lugar en el que hasta hace solo 26 años, cuando se terminó de acondicionar la vía que lo une con Sotres, la única manera de llegar era sorteando una empinada senda, y solo si había suerte uno podía cargar las bombonas de butano sobre una mula, no tienen tiempo para malgastarlo en tonterías. Ni se inmutan cuando, si la situación se alarga, es el helicóptero el que les lleva el pan, el periódico, el forraje para los animales o las medicinas. Tampoco ven ningún problema en que el médico llame de vez en cuando para preguntar cómo andan y, si la cosa se complica, abrir el botiquín y seguir sus instrucciones. «Somos pocos, no más de 20 en invierno y unos cien cuando llega el verano, pero estamos bien organizados», explica sin darse importancia a pesar de saberse un tipo peculiar. Al fin y al cabo, es difícil encontrar a otro que sea alcalde, quesero, ganadero, bombero, en ocasiones enfermero... sin salir de un parque nacional.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión