La ética no hace milagros

Pero había memoria del pasado, esperanza en el futuro y el convencimiento de participar en un proyecto histórico que compensaba con creces casi todo

Terminé en Sevilla la carrera de medicina en 1969, sin saber inglés, ni suturar, ni bioestadística, ni regulación hidroelectrolítica, ni bioética, entre otras muchas cosas. ... Consciente de estas carencias, intenté resolverlas como puede, con estancias fuera de aquella obsoleta facultad, de aquel vetusto hospital, de aquella ensimismada ciudad. La estadística, por ejemplo, navegando bajo la curva de Gauss, con la ayuda de algunos libros con los que casi llegué a entender el teorema central del límite.

A suturar y otras habilidades que no me habían enseñado en la carrera fui aprendiendo en carne ajena, con los pluriempleos (hasta seis llegué a tener) que me permitían ganar algo de dinero para seguir en la Facultad de Medicina como PNN (Profesor No Numerario) y en el viejo hospital de las Cinco Llagas, ahora sede del Parlamento andaluz. ¿Y la Bioética? Esa asignatura la dejé para mejor ocasión, que por cierto llegaría. Así que cuando, ya con la tesis doctoral bajo el brazo, me vi obligado a dejar la Universidad (de Sevilla), la incorporación como adjunto interino a la 'Residencia del Seguro Carlos Haya', fue, lo supe muy pronto, como si me hubiese tocado la lotería. Había muchos enfermos con patologías importantes y complejas, había recursos, había tiempo para estudiar e investigar y, sobre todo, había la suficiente autonomía profesional como para que se produjera lo que en otro lugar hemos llamado la 'rebelión de los adjuntos'.

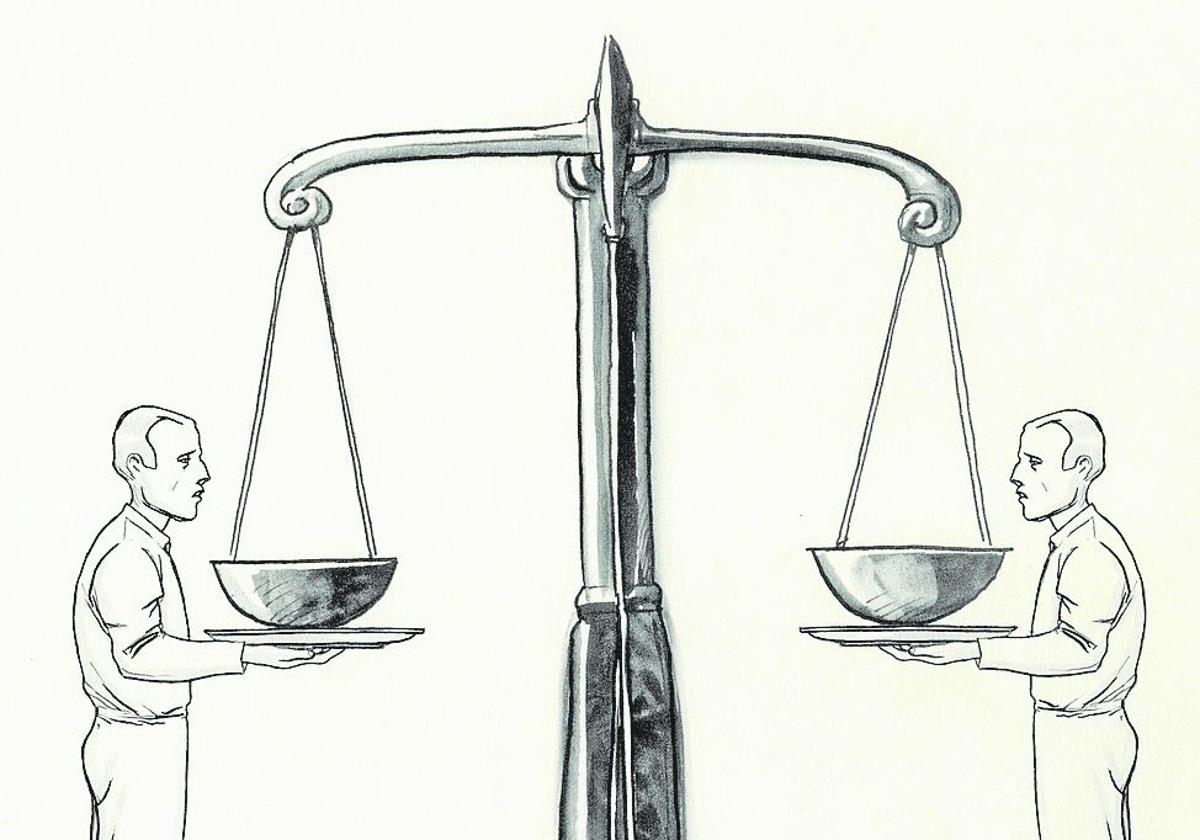

Aquellos médicos jóvenes (ya con el MIR a mediados de los setenta), cambiaron por completo la historia de la medicina española. Por primera vez teníamos la posibilidad de desarrollar una carrera profesional con dedicación plena y formación creciente. Aquello suponía una ruptura histórica con un modelo médico 'predemocrático', que otros seguían llamando, impropiamente, 'liberal', que utilizaban a Hipócrates para justificar la supervivencia de un sistema en el que los médicos y la medicina eran depositarios de un poder asimétrico acompañado en demasiadas ocasiones de una cierta impunidad jurídica gracias a la cual los médicos tenían la última y a veces la única palabra. Y todo esto ocurría en el seno de una sociedad, crecientemente abierta y democrática en la que los enfermos (sujetos pasivos en el viejo modelo), mantenían sus derechos ciudadanos de participación en las decisiones médicas.

No es que en aquella época ataran los perros con longaniza. Fueron tiempos difíciles. En Málaga había menos camas hospitalarias que ahora y la atención primaria jerarquizada estaba solo en sus comienzos. No eran raros los conflictos laborales que, de alguna manera, formaban parte del gran proceso colectivo al que la generación de la transición se sintió llamada.

Pero había memoria del pasado, esperanza en el futuro y el convencimiento de participr en un proyecto histórico que compensaba con creces casi todo. Era el famoso salario cultural del que hablaba Enrique Tierno Galván, propio de las carreras vocacionales. Es muy peligroso para una persona de mi edad mirar para atrás con nostalgia, pero tiendo a pensar (y voy a cometer el error del que advertía hace un momento), que aquel último cuarto de siglo XX fueron los años más felices de la historia de la medicina española. Naturalmente empleo aquí el término felicidad con mucha prudencia, pero aquellas generaciones sabían de dónde venían y tuvieron la oportunidad de ser y de sentirse protagonistas del gran cambio de la medicina española. ¿Y la bioética, esa que habíamos dejado aparcada al principio de este articulo? Tardaría aún un poco. La medicina fue la primera profesión y durante siglos la única que se había dotado de un código ético, basado en el juramento hipocrático, Pero la ética hipocrática se había demostrado impotente para hacer frente, por ejemplo, a los horrores juzgados en Núremberg que fue llamado y no sin razón,'el juicio de los médicos'. Pero, sobre todo, la ética hipocrática se vio insuficiente para dar respuesta a los conflictos en la relación médico enfermo de las sociedades abiertas. Son las denuncias de los ciudadanos americanos contra los médicos las que obligan a repensar los códigos deontológicos, culminando en Estados Unidos con el famoso informe Belmont cuyos trabajos comenzaron en 1972. Pero esta es otra historia que dejaremos para otro día.

La bioética es una disciplina aplicada y necesita de algunas condiciones para su implantación. El profesor Diego Gracia solía decir con humor que para ser ético la condición mínima es que los miembros de una sociedad tengan 'la moral del Alcoyano'.

Aquellas generaciones de la transición cuya épica he contado arriba, la tuvieron, por eso incorporaron bien pronto la bioética como disciplina a su práctica clínica y, más tarde a la investigación científica. Va a hacer ahora 11 años que me jubilé y desconozco cuál es la moral de las nuevas generaciones de médicos, aunque parece haber cierta unanimidad en que la mayoría no se sienten deudores de un pasado que desconocen, ni se sienten individualmente vinculados a un proyecto público socio-sanitario. Que no tienen, en fin, demasiadas esperanzas en el futuro. Es posible que sea así. Pero si es así, que nadie espere arreglarlo con discursos éticos. La ética no hace milagros.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión