Yo, Alekhine

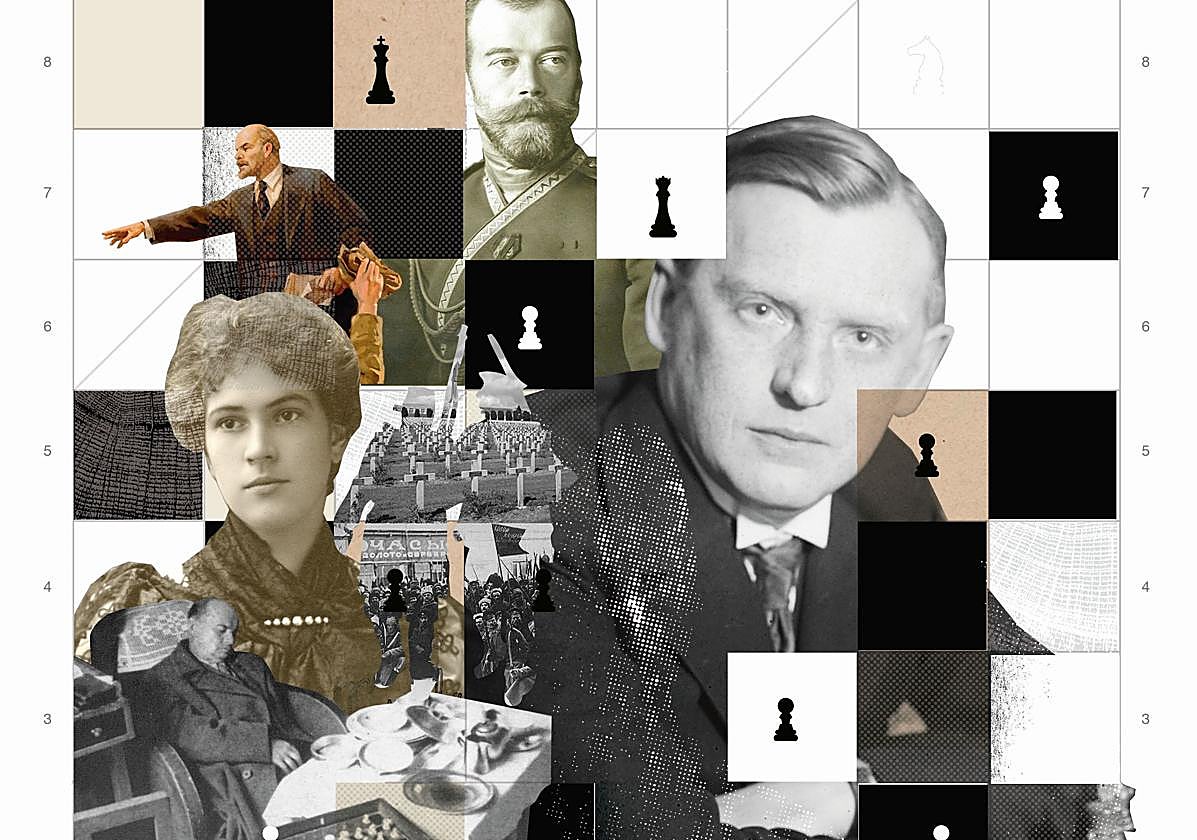

La sección se despide hasta la próxima temporada con un relato de ficción inspirado en la misteriosa muerte de Alexander Alekhine, en circunstancias extrañas

Manuel Azuaga Herrera

Sábado, 25 de mayo 2024, 23:45

Ser campeón mundial de ajedrez fue mi perdición, el principio del fin. Hoy es fácil decirlo, pero entonces no era tan evidente. En cierto modo, fui la víctima de un proceso inevitable. Digamos que seguí la línea de puntos porque yo no sabía hacer otra cosa que hablar con las piezas, buscar para cada una de ellas la casilla más estable, construir fortalezas o lanzar ataques volcánicos sobre mis rivales, tejer redes de mate que, en última instancia, se volvieron en mi contra y destruyeron un destino que parecía prometedor.

Yo, Alexander Alekhine, hallado muerto la mañana del 24 de marzo de 1946 en circunstancias extrañas, en la habitación de un hotel de Estoril. Aún sigo sin saber qué ocurrió exactamente. Quién o qué acabó conmigo. En ocasiones, me vienen a la memoria algunas imágenes borrosas, pero no distingo más que unas siluetas acechantes que danzan sobre mi cuerpo. Después de las siluetas, siempre sucede lo mismo: un fuerte impacto en el pecho. Luminoso y placentero. Hoy les voy a contar lo que pasó, o lo que pudo haber sido.

A los diez años, presencié un milagro. El ajedrecista estadounidense Harry Pillsbury, el hombre memoria, pisó suelo soviético para jugar a la ciega contra veintidós rivales. Mi hermano Alexei era uno de ellos. Hizo tablas y, sin quererlo, se convirtió en el verdadero culpable de que yo enfermara de ajedrez. En poco tiempo, logré codearme con los mejores jugadores del planeta: Lasker, Capablanca, Tarrasch, Marshall, Rubinstein… Con solo 21 años, me enfrenté a todos ellos en San Petersburgo, semanas antes del estallido de la Gran Guerra. El zar Nicolás II, buen aficionado al noble juego, me entregó en persona el título de gran maestro:

—«Eres el primer ruso en recibir este honor», musitó.

Recuerdo que, en señal de agradecimiento, incliné la cabeza y pensé: «Este es el camino». En ese justo momento no podía imaginar que, pocos años más tarde, el zar sería asesinado a sangre fría por Yákov Yurovski y su pelotón de sicarios bolcheviques. Me hubiera gustado ponerle en aviso, por pura corazonada, pero quién es capaz de anticipar una tragedia de tal magnitud. A fin de cuentas, él tampoco profetizó mi desgracia.

El inicio de la Gran Guerra me sorprendió en Mannheim, Alemania. Estaba jugando un torneo internacional con algunos colegas de la delegación rusa. Las cosas estaban saliendo bien, mi ajedrez fluía, pero, a falta de seis rondas, la competición se suspendió. Gracias a mi provisional liderato, recibí un poco más de mil marcos alemanes. Sin embargo, la alegría duró poco porque el ejército alemán detuvo al equipo ruso al completo. Éramos el enemigo. En medio de la barahúnda, alguien hurgó en uno de los bolsillos de mi uniforme y encontró unas anotaciones.

—«¿Qué significan estos códigos?» —preguntó un oficial.

—«Solo es ajedrez. Registro las jugadas que hacemos sobre el tablero».

Se me pasó por la cabeza pedirle al oficial que no arrugara de esa forma la planilla, que estaba a punto de destrozar una obra de arte, pero guardé silencio. La situación empeoró cuando alguien pensó que los «once ajedrecistas rusos» éramos espías. Y aquellos asientos descriptivos, mensajes secretos. Así que nos encerraron por un tiempo en el campo de prisioneros de Rastatt. Allí compartí celda con mi buen amigo Yéfim Bogoljúbov. Los dos estábamos muertos de miedo y, como no teníamos piezas ni tableros, se nos ocurrió jugar a la ciega, como sabíamos que haría Harry Pillsbury, el hombre memoria.

En septiembre de 1914, nos permitieron volver a Rusia, donde el contexto político me puso de nuevo en jaque perpetuo. La revolución bolchevique triunfó, por lo que perdí todas mis propiedades y lo poco que me quedaba de dignidad. La Checa, en una jugada intermedia que no calculé, me acusó de colaborar con el Ejército Blanco, la fuerza armada contrarrevolucionaria. Pensé que la acusación no tendría recorrido, pero sí que la tuvo: me sentenciaron a muerte. Mi buen amigo Yákov Vilner, compositor de problemas de ajedrez, envió un telegrama a las autoridades políticas y pidió clemencia. Pocas horas antes de que me ejecutaran, vinieron a buscarme:

—«Alexander Alekhine, puede marcharse. No haga preguntas ni levante la vista. Usted solo camine».

Mientras caminaba, me acordé de Valentina, la hija que años antes había tenido con la baronesa Anna von Sewergin y a la que casi no había conocido. No sé por qué pensé en ella, pero así fue. Un tiempo después, me casé con Analisa, una periodista suiza, hermosa y comunista. Con ella salí de Rusia, escapé a Francia y engendré un nuevo hijo, Alexander. Al poco, me separé. Una noche, en París, vi bailar a una mujer bíblica, Nadezha, y volví a caer en la trampa del amor. En 1927, me convertí en campeón del mundo, en Buenos Aires. Derroté a Capablanca. Yo, Alexander Alekhine, un hombre enfermo de ajedrez. Nadezha y mi ayudante, Roberto Grau (a quien tanto debo), fueron las dos únicas personas que me vieron realmente feliz, acaso por un instante.

Después perdí la corona, ya lo saben, contra Max Euwe, pero la recuperé en la revancha. Para entonces, también había perdido mi matrimonio, una vez más. Corrió con fuerza el rumor de que Nadezha se suicidó cuando supo de mi aventura con Grace Wishaar, a la que conocí porque era una de mis rivales en unas simultáneas que jugué en Tokio, en 1934. De ser cierto, lo del suicidio de Nadezha, me dolería en el alma, pero no me sentiría culpable, esa es la verdad. Porque con Grace me vi envuelto en un hechizo. Nada más acabar su partida, sacó de su bolso uno de mis libros y me pidió que se lo dedicara. «Me ha gustado mucho leerle», fueron sus palabras. Recuerdo que no dijo «leerlo», refiriéndose al libro, sino «leerle». Y, abriendo por la primera página en blanco, añadió: «Para Grace, por favor, artista y ajedrecista estadounidense». Firmé como pude, con el pulso tembloroso. El corazón se me partió en sesenta y cuatro pedazos, uno por cada casilla del tablero.

Desde entonces, estuvimos enamorados el resto de los días. Nos casamos en Villefranche-sur-Mer, cerca de Mónaco, y vivimos por un tiempo en Normandía, en un majestuoso castillo, como en los cuentos medievales, un castillo que Grace había heredado de su anterior marido. Viajamos juntos por hermosas ciudades de Europa. Participamos en los mismos torneos, cada cual en su categoría. Se podría decir que, por una maldita vez, todo iba sobre ruedas. Pero, por algún oscuro motivo, empecé a beber más de la cuenta. Yo, Alexander Alekhine, enfermo de ajedrez y adicto al alcohol.

La resaca más dura de todas vino de golpe, con la llegada de los nazis. El ejército alemán entró en París como el monstruo feroz de una pesadilla. Hans Frank, el Carnicero de Polonia, era un pez gordo muy cercano a la órbita más íntima del Führer. Amante del ajedrez, Frank estrechó el cerco de interés sobre mí cuando supo que yo era Alekhine, el campeón del mundo. El trato fue el siguiente: a cambio de que participase en los torneos organizados por el Tercer Reich, ellos «cuidarían» las propiedades de mi mujer. Y, para garantizar el cumplimiento de lo acordado, a mí me concedieron una visa para moverme con libertad por todo el territorio ocupado, pero a Grace no se la darían. De ese modo, Grace se convirtió en la rehén de mi causa. Y yo, sin jugada buena en el tablero, seguí la línea de puntos. Qué otra cosa podía haber hecho.

El mundo del ajedrez me acusó de filonazi. La gota que colmó el vaso fue la publicación de mi artículo 'Ajedrez ario y judío'. Me da rabia porque lo expliqué una y mil veces: yo no escribí las barbaridades que aparecen en el artículo. Fue un estúpido periodista. Pero daba igual lo que dijera, el resto de grandes maestros ya me había sentenciado. Acabada la guerra, Hans Frank, el Carnicero de Polonia, fue condenado a la horca en los Juicios de Núremberg, por crímenes contra la humanidad. Esto lo supe más tarde, pues para entonces, meses antes, yo ya estaba muerto.

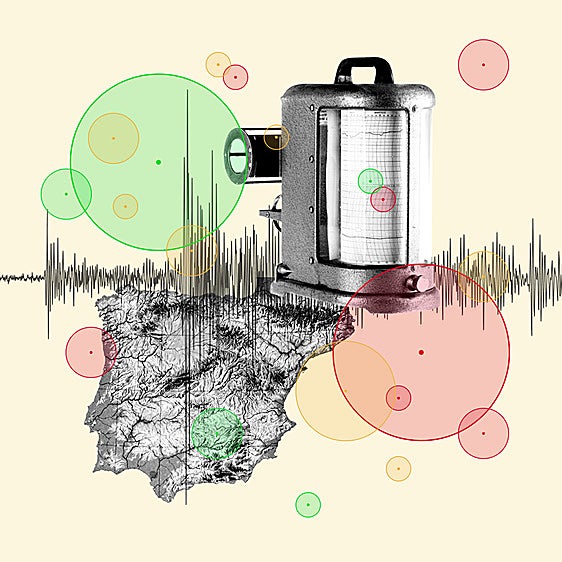

A finales de 1945, atravesé algunas ciudades de España, un país que siempre amé, con la idea de refugiarme en Portugal, en el Hotel do Parque de Estoril. Jugué algunas partidas como parte de mi entrenamiento ante un eventual duelo por el título del mundo contra el ruso Mijail Botvinnik. Negociar las condiciones de mi perdón no fue una tarea fácil. Yo, Alexander Alekhine, el campeón proscrito. Pero Botvinnik me envió un telegrama con una oferta que no podía rechazar. Estaba ante la posibilidad de redimirme, de sanar mi pasado. Así que, por segunda vez en mi vida (no había sentido nada parecido desde Buenos Aires), me sentí dichoso.

Es en este punto de la historia cuando todo se vuelve borroso y no distingo más que unas siluetas acechantes que danzan, como Nadezha lo hacía en las noches parisinas, sobre mi cuerpo. Oficialmente, fallecí por asfixia, atragantado, pero yo no recuerdo nada de eso. Lo único que siento, al desempolvar la memoria, es un impacto en el pecho. Después veo a gente en mi habitación. Gente fantasmagórica que dispara aquí y allá con una cámara de fotos. «Mejor póngale el abrigo», oigo a lo lejos. También distingo algunas manos que colocan las piezas de ajedrez sobre mi tablero de estudio. Las mismas manos que me sacuden la caspa de las hombreras y me toman el pulso.

—«Y ahora, ¿qué hacemos? Es el campeón del mundo».

A partir de ahí, todo se vuelve confuso.

Las causas de la muerte de Alexander Alekhine siguen siendo, hoy, un misterio por resolver. El castillo de Grace Wishaar existió (y existe) en la población francesa de Saint-Aubin-le-Cauf. Grace murió el 21 de febrero de 1956. Fue enterrada en el Cementerio de Montparnasse de París, junto a Alexander Alekhine.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión