Miércoles, 19 de diciembre 2018, 00:21

El historiador José Jiménez Guerrero acaba de publicar el libro 'Destrucción y reconstrucción de la Semana Santa de Málaga 1931-1939' (Arguval), una obra con la que completa una trilogía de publicaciones iniciada en 2006 y dedicada a analizar los ataques que sufrieron los templos y las cofradías malagueñas en los sucesos de 1931 y 1936, y la posterior recuperación del culto y las procesiones.

Publicidad

- Usted ha investigado en profundidad el que posiblemente sea el periodo más negro para la Semana Santa de Málaga. ¿Qué le ha sorprendido especialmente durante este trabajo que ha realizado?

- Destacaría varios aspectos. En primer lugar, la magnitud del volumen de las pérdidas del patrimonio eclesiástico en general y de las cofradías en particular, así como los datos que aporto sobre lo sucedido con la imagen del Cristo de Mena. También, el proceso que desde algunos sectores de la ciudad, no solo el cofrade, se llevó a cabo para que la vuelta procesional fuese una realidad. Y los intentos, finalmente frustrados, de la creación de unas hermandades con unos principios distintos a las existentes y que pretendían canalizar unas inquietudes y realizar unas procesiones con unas características totalmente diferentes a las que poseían las realizadas en la década de los años veinte.

- ¿Cuáles fueron las claves para que se produjeran aquellos ataques a la Iglesia, las cofradías y su patrimonio artístico?

- Sin duda, fueron varias. Lo sucedido fue una consecuencia directa del anticlericalismo. Sin embargo, existen otras características diferenciales. Por ejemplo, la primera iglesia que fue asaltada, y más tarde prácticamente destruida, fue la de San Carlos y Santo Domingo. Y todo ello a pesar de que en la zona centro de la ciudad, donde se originaron los hechos, se ubicaban otros templos. Y esto fue así porque en ella tenían radicada su sede canónica dos de las hermandades más emblemáticas e importantes de Málaga: la Archicofradía del Paso y la Esperanza, y la Congregación de Mena. Eran los símbolos. La primera, entre otras características, por su forma de procesionar, por su importancia, y por ser modelo para otras fraternidades. La Congregación de Mena, por su imagen titular, el Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, y por su vinculación con La Legión.

- ¿Por qué en Málaga se dieron con más virulencia que en otros puntos de la geografía andaluza?

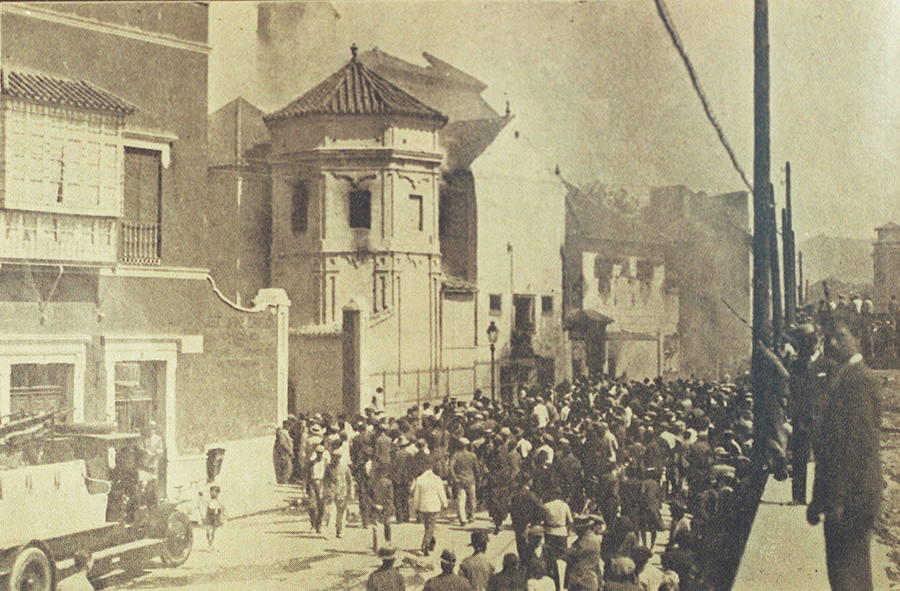

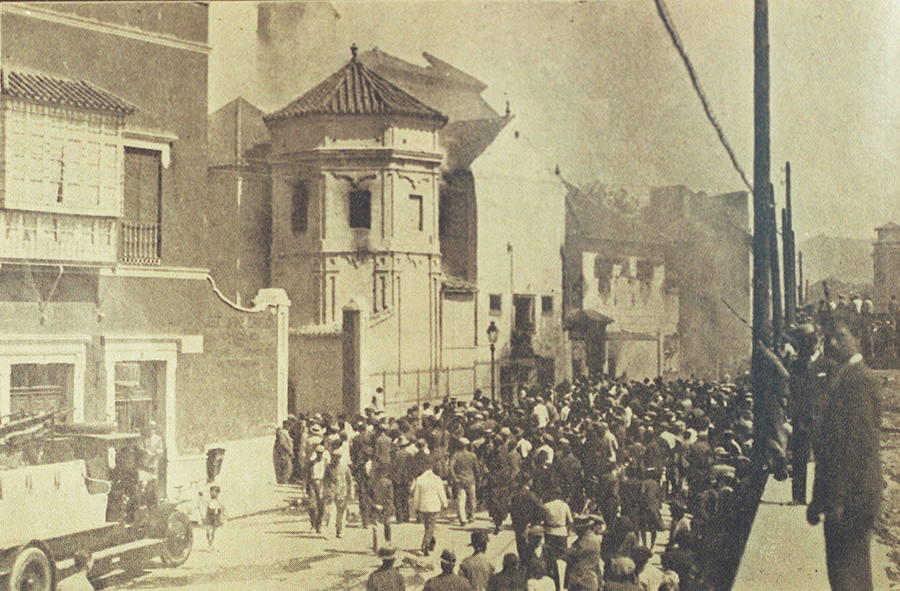

- Ya en mi libro 'La quema de conventos en Málaga. Mayo de 1931' resalté que los acontecimientos habidos se concretaron en dos fases. Una primera, en la que se reprodujo lo sucedido en Madrid, incluso en cuanto a los edificios asaltados (residencia de jesuitas, sede del periódico conservador La Unión Mercantil, etc.), y en la que se observó una cierta organización; y una segunda fase, en la que los hechos se extendieron por la ciudad y en la que participaron numerosas personas. A esta circunstancia se debe añadir, como clave, la pasividad observada por determinadas autoridades encargadas de mantener el orden. De hecho, cuando, sobre las doce y media de la mañana del 12 de mayo se declaró el estado de guerra, se recondujo la situación y se puso fin a los asaltos e incendios.

- Un icono de aquella época fue la imagen del Cristo de la Buena Muerte, obra de Pedro Mena, y las circunstancias que rodearon su pérdida. ¿Con cuál de las teorías respecto a su desaparición que describe en su libro se queda?

Publicidad

- Este tema lo analizo en el capítulo segundo, titulado 'El nacimiento de un mito: la desaparición de la imagen del Cristo de la Buena Muerte y Ánimas'. Y recojo las teorías y documentación que, tanto a favor como en contra de la desaparición de la imagen, se difundieron en aquellos años. Pero considero que se abren nuevas perspectivas ya que se aportan y reproducen algunos documentos y se concretan referencias y datos inéditos que, en su caso, atestiguan que la imagen fue destruida en la iglesia de San Carlos y Santo Domingo. De hecho, se documenta que, en contra de lo difundido, sí aparecieron los restos carbonizados de la efigie. Me pregunta mi opinión. Ojalá que me equivoque, pero con los datos que aporto, y sobre todo, con la relevancia de quienes lo afirmaron, considero que la imagen se perdió.

- ¿Cree que podría repetirse en el futuro una situación de animadversión hacia la Iglesia y las cofradías que pueda llegar a poner en peligro su patrimonio?

- Existen varios factores diferenciales respecto a lo sucedido en 1931 y 1936. La situación no es la misma. Y algo que resulta trascendente: actualmente, en las cofradías se integran un gran número de hermanos. En la ciudad de Málaga son decenas de miles los integrantes de las cofradías. Algo que no sucedía en los años treinta, cuando la nómina de miembros era escasa. El arraigo en gran parte de la sociedad malagueña es esencial. Y es fundamental que esa sociedad capte la importancia de la labor, no solo procesional, que las hermandades realizan en pro de la ciudad y de las personas. Y todo ello, a pesar de que, lógicamente existan sectores que no lo comparten, y hay que respetarlos. El mismo respeto que merecen los partidarios. Además, en la actualidad, la celebración de la Semana Santa tiene unas connotaciones que la hacen diferente. También hay que tener en cuenta la importancia que su desarrollo tiene para la propia ciudad, no solo para el mundo cofrade.

Publicidad

- ¿Qué fue determinante en la recuperación de la Semana Santa de Málaga tras los sucesos de 1931 y 1936?

- Hay varios factores. Entre ellos, el económico. La Semana Santa generaba unos ingresos, sobre todo al sector comercial y hotelero, y generaba unos puestos de trabajo que desaparecieron junto con la destrucción patrimonial. Las asociaciones de comerciantes fueron de las primeras en alzar la voz y en reclamar la vuelta de las procesiones. El interés en este caso económico era evidente. Pero a esto se deben añadir otros factores, como lo manifestado por las miles de personas que, mediante su firma, lo demandaron; el apoyo de instituciones ciudadanas o el gubernamental, como sucedió en 1935. Sin embargo, no todo fueron apoyos. Más tarde, tras la finalización del periodo de contienda civil en Málaga, fue determinante el deseo de la Agrupación de Cofradías y de las hermandades que se integraban en ella, como también lo fue el cambio de la situación y la actitud de las nuevas autoridades que no dudaron en apoyar las procesiones, y a veces integrarse en ellas. Ello tomaba carta de naturaleza en determinados aspectos, como la presencia de elementos iconográficos propios del régimen o de la órbita militar en los elementos patrimoniales cofrades, o en la participación en las presidencias que a partir de esa época se ubicaban delante de los tronos procesionales. Es algo que considero un anacronismo que aún hoy permanece en las procesiones de algunas cofradías.

Suscríbete durante los 3 primeros meses por 1 €

¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión

Te puede interesar

Crece la familia del reptilario de Cabárceno

El Diario Montañés

Publicidad

Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación.

Si continúa navegando acepta su uso. ¿Permites el uso de tus datos privados de navegación en este sitio web?. Más información y cambio de configuración.