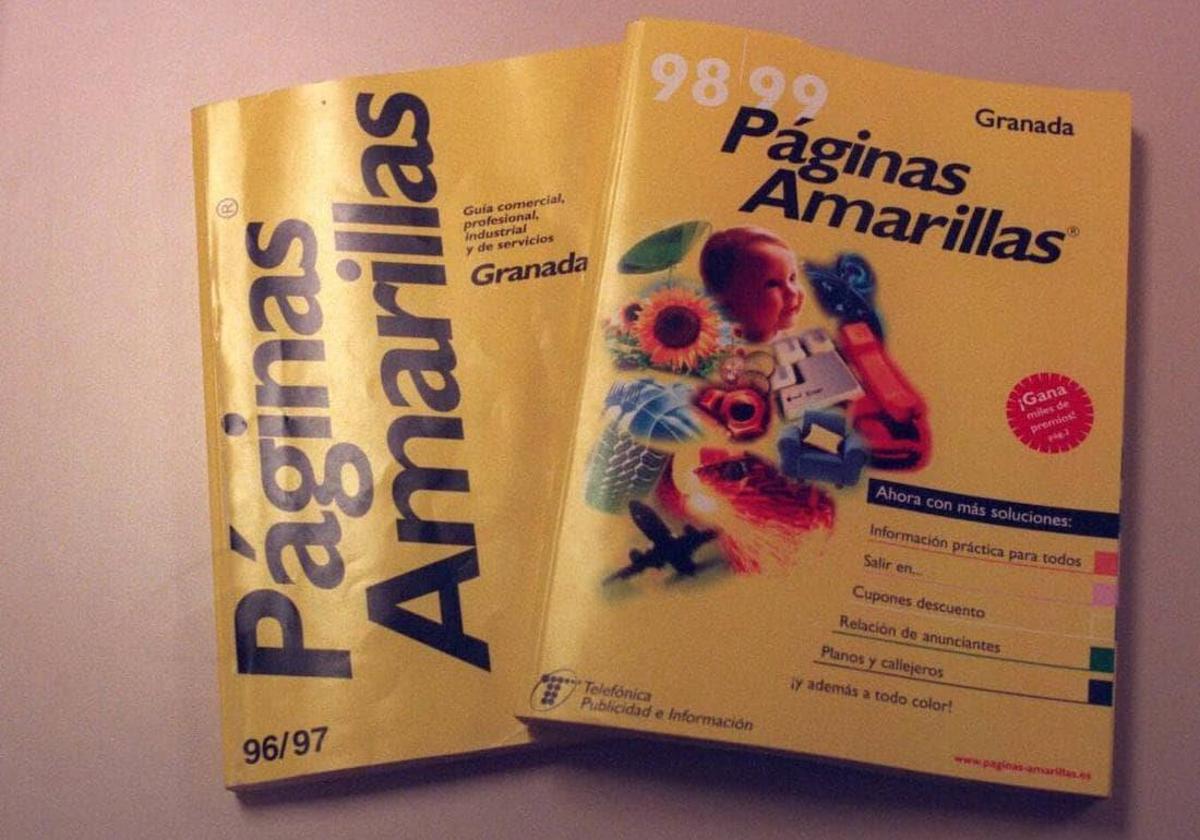

Mi abuelo inventó las páginas amarillas. Atendía la central telefónica de Ceclavín, un pueblo rayano, cuando los abonados no marcaban números, sino que pedían conexión ... con Macho Mangafuego o con Piniqui Culocontento. Mi abuelo confeccionó un bloc de hojas amarillas donde se recogían por orden alfabético motes y teléfonos: Brazo Jierro (7), Chochulo (32)… Uno de esos abonados era Antonio Panadero. El viernes pasado, me encontré con su hija Magdalena, que emigró en los 70 a Cataluña, fue maestra en Canovelles (Barcelona) y tenía en el aula a 15 inmigrantes de Ceclavín.

Publicidad

Del pueblo de mi abuelo y de los pueblos de la España interior emigraron a miles. Cuando llamaban por teléfono a Ceclavín, mi abuelo tenía que traducir las conversaciones porque las madres se ponían muy nerviosas en el locutorio: «Cipriana, tranquila, mujer, que tu hijo dice que te quiere». Y ella convertía a mi abuelo en intermediario: «Dígale, señor Pedro, que yo también lo quiero y me acuerdo mucho de él».

Aquellas madres temían que sus hijos inmigrantes en Hamburgo o Badalona enfermaran, pero nunca temieron a un Alvise que los tildara de asesinos y violadores ni a un Abascal que gritara: «Más muros y menos extremeños». Millones de emigrantes españoles ayudaron a levantar Europa sin saber catalán ni alemán. Maestras emigradas como Magdalena los educaron. Cada 15 días, llamaban a sus madres, Paca Lechivieja o Patro Putina (niña en portugués), mi abuelo buscaba en sus páginas amarillas y las ayudaba a entender que su hijos estaban bien y que las querían. En aquel tiempo, la mano de obra inmigrante era tan necesaria como ahora, pero la palabra xenofobia solo aparecía en los crucigramas difíciles.

Suscríbete durante los 3 primeros meses por 1 €

¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión