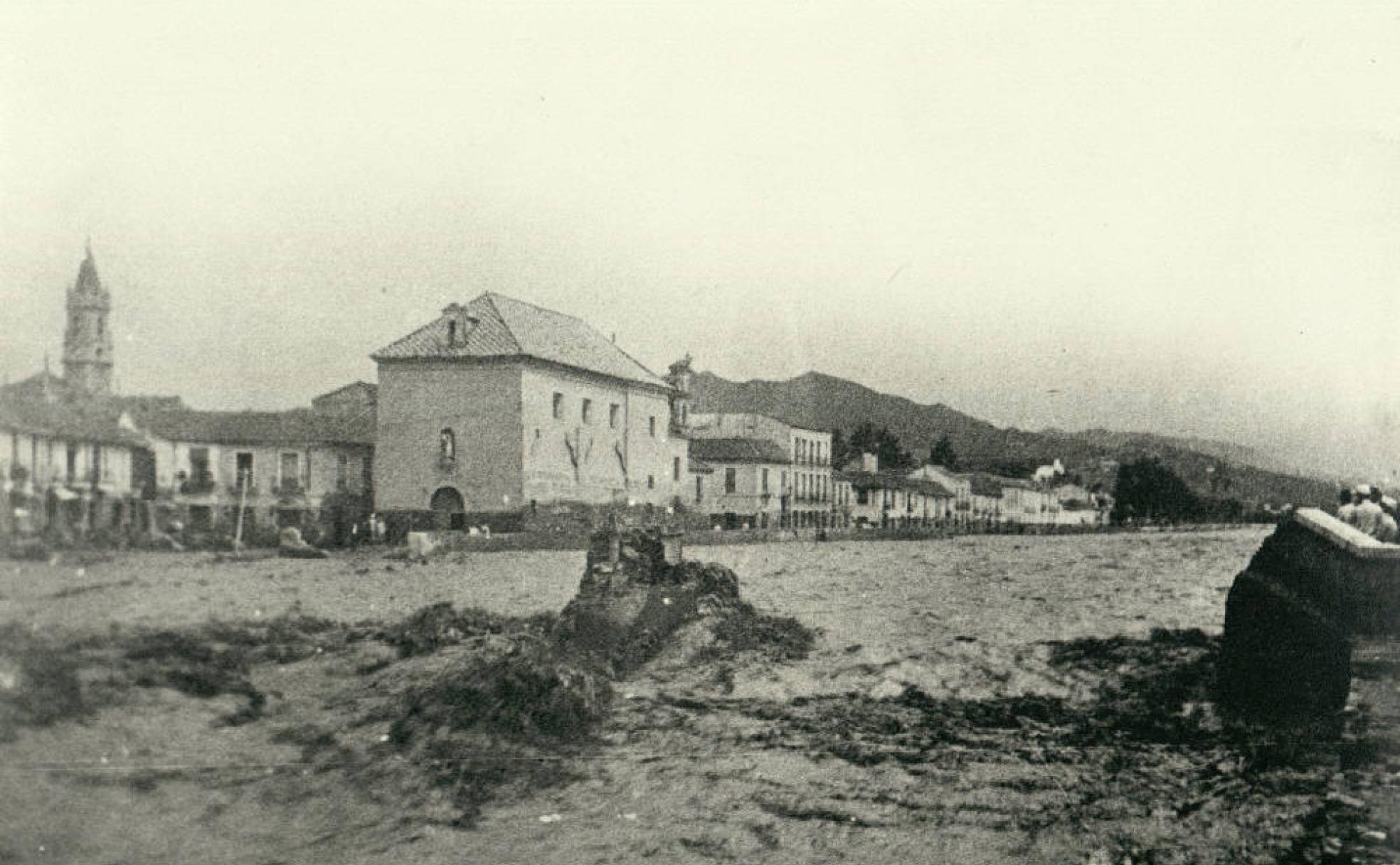

La 'riá' de 1907: la noche en la que el Guadalmedina se tragó la ciudad

No cayó ni una gota de agua, pero tampoco hizo falta. La devastadora tromba se gestó a unos kilómetros y arrasó a su paso por la capital. 21 muertos, La Trinidad y el Perchel enterrados en barro y los marengos de San Andrés y El Bulto prestando sus barcas para auxiliar a los supervivientes

De entre todas las historias que han sobrevivido al paso de los años gracias a la tradición oral y al relato de mesa de camilla, puede que sea la de la 'riá' de 1907 -conocida popularmente con ese nombre en lugar de la 'riada'- la que con más fuerza se ha instalado en el recuerdo colectivo. De las tres grandes tragedias que convulsionaron la Málaga de principios de siglo XX -junto con el hundimiento del Gneisenau en 1900 y el devastador incendio de la Aduana en 1922-, la 'riá' fue la que más duramente golpeó a la ciudad. Sobre todo porque no se vio venir.

Los nubarrones sobre el cielo de la capital en aquella noche del 23 de septiembre habían pasado como un fenómeno rutinario e incluso necesario en el inestable arranque del otoño. De hecho, no dejaron ni una gota. «Desde primeras horas de la noche comenzaron a retumbar truenos, acompañados de relámpagos vivísimos (…). La tormenta parecía descargar en las inmediaciones de Casabermeja y sierras cercanas. Esto no infundió pavor, pues se creía que la tormenta no iba a alcanzar Málaga». Así lo recoge la prensa de la época, de nuevo convertida en los ojos y el pulso de una ciudad que, en efecto, se acostó sin ver caer ni una gota de agua y que al filo de la una de la madrugada comprobó, horrorizada, que el Guadalmedina se había tragado, literal, calles y barrios enteros. Los cronistas del diario 'La Libertad', cuyo ejemplar del día de la tragedia se conserva en el archivo de Díaz Escovar, lo relatan así: «A la una y media de la madrugada llegó a nosotros la noticia de que el Guadalmedina llevaba gran cantidad de agua y que la corriente había arrastrado a varias personas que se hallaban durmiendo bajo el puente de La Aurora creyendo resguardarse de la lluvia y ajenos por completo a que la muerte les esperaba».

Aquello fue solo el principio.

En efecto, la devastadora tromba se gestó a unos kilómetros de la capital, en la cabecera del río que atraviesa la ciudad. Y como en todas las tragedias, también en ésta se dieron las circunstancias necesarias para que aquello se convirtiera, y nunca mejor dicho, en la tormenta perfecta. Para comprenderlo, hay que remontarse a unos siglos atrás, a finales del XV principios del XVI, cuando los Reyes Católicos conquistan Málaga y comienzan los llamados repartimientos de tierras ganadas para la causa. Las del entorno del Guadalmedina, antes repletas de árboles (sobre todo robles) y sotobosque, fueron acondicionadas -y los árboles talados- para dedicarlas al cultivo de la vid. Aquella deforestación hizo que el terreno perdiera su anclaje natural, y el abandono mayoritario de los cultivos a causa de la plaga de filoxera, a finales del XIX, terminó de dar el golpe de gracia. Con el terreno abonado para el desastre, la tromba de 1907 arrastró esa tierra abandonada y todo lo que encontró a su paso y fue cuestión de un puñado de horas que aquel caudal devastador colapsara la ciudad tras la rotura de los paredones del río Guadalmedina.

Casi sin tiempo para reaccionar, las campanas de la Catedral tocaron a rebato para avisar a los vecinos de lo que estaba por venir. Los pitidos de los serenos también ayudaron a dar la voz de alarma, sobre todo en el entorno de La Alameda y las calles aledañas. Pero en muchos casos fue demasiado tarde. El torrente destruyó en primer lugar el antiguo puente de la Aurora (que era de madera) y sus restos taponaron la siguiente pasarela, la de Santo Domingo. Tras arrasar también este segundo puente, la masa se acumuló en el puente de Tetuán, que milagrosamente resistió. No así el cuarto de ellos, el del Ferrocarril, también arrastrado hacia el mar con los otros dos.

Con la ciudad prácticamente incomunicada de este a oeste, el aumento del caudal del río y la rotura de los paredones, el torrente anegó la ciudad y sepultó en lodo y barro barrios como La Trinidad o El Perchel, donde se vivieron escenas pavorosas. Cuentan las crónicas de la época que a pesar de que los bomberos y el ejército se movilizaron rápidamente, no tenían manera de circular por las calles. Fue entonces cuando un numeroso grupo de marineros de las playas de San Andrés y El Bulto puso sus barcas a disposición de los servicios emergencia e incluso muchos de ellos comenzaron a 'navegar' por la ciudad rescatando víctimas y heridos y llevando ropa de abrigo, medicinas e incluso comida a la gente que había quedado atrapada en sus casas. Tal fue la cantidad de barro y residuos que dejó la 'riá' que era posible entrar directamente a muchas de ellas por los balcones.

Pocas calles del entorno del río se libraron del horror. Más allá de la Trinidad y El Perchel, que se llevaron la peor parte, el agua también entró violentamente en la zona baja de El Molinillo, calle Ollerías, Carretería, plaza de Arriola, plaza de Félix Sáenz, San Juan, La Alameda, Compañía o Especerías. La majestuosa calle Larios, inaugurada apenas 16 años antes, también sufrió las consecuencias de la 'riá' y se inundó en unos minutos, deteriorando para siempre el lujoso suelo de madera que en su origen tapizaba la vía de norte a sur. Los tarugos de este material se dilataron al estar tantos días en contacto con el agua y terminaron saltando. Como detalle, los malagueños llamaron durante aquellos meses a la calle Larios 'la preñá' por el aspecto abombado del suelo.

Más de dos metros de agua

De aquel suelo no quedó nada, pero en otros lugares cercanos, aún hoy, se pueden ver las marcas del agua o al menos señales que indican la cota a la que llegó. Es el caso de la Iglesia de San Juan, en cuya pared interior izquierda se conserva una placa que revela que el agua llegó a 1,65 metros. O en la casa número 15 de la calle Carretería, con un grabado en el dintel derecho del portal indicando los 2,41 metros de agua que se alcanzaron. En Ciudad Jardín, en la calle Emilio Thuiller 120 está la tercera de las medidas del agua, en este caso de 0,75 cm.

Pero la marca definitiva y dolorosa fue la de la pérdida de vidas. 21 personas murieron aquella noche por los efectos de la tromba, y en la prensa de la época se recogen con todo lujo de detalles los lugares donde fueron encontrados los cadáveres: desde la calle Larios a La Alameda, pasando por la calle Fernán González o las playas de San Andrés y la Pescadería (así se llamaba la playa destinada a los hombres en la zona de Muelle Heredia). El mazazo económico también estuvo a la altura de la catástrofe, hasta el punto de que en muchas ciudades de España e incluso en otros países (caso de Argentina) se pusieron en marcha cuestaciones populares para paliar la ruina que dejó la 'riá'. «Una sola de las casas de comercio ha evaluado en un millón de pesetas las pérdidas sufridas», recogía en un completo reportaje el periódico 'Nuevo Mundo' en su edición del 10 de octubre de 1907. Y muchas más historias como la de «los señores Gómez y compañía, que habían inaugurado la misma noche de la inundación un nuevo almacén de calzado en el que habían empleado todo su capital. Y todo lo han perdido», añade la crónica. En total, el inventario de daños se cerró en 1.500 casas de comercio damnificadas y 17 millones de pesetas -de la época- en pérdidas. En los barrios populares, añade, «no se perdieron cuantiosas sumas, pero los perjudicados han quedado en la situación más miserable».

El efecto de la 'riá' conmovió a las familias burguesas de Málaga, caso de los Larios, que costeó 800 metros de vías para que las vagonetas pudieran circular retirando escombros y prestó al Ayuntamiento 250.000 pesetas para los gastos más indispensables. También colaboró con una suma de dinero (8.000 pesetas) el rey Alfonso XIII, que en una visita al mes siguiente a la ciudad pronunció una frase que ha pasado a la historia: «Creía grande el desastre, pero no tanto. ¡Esto es horrible!». La limpieza de la ciudad de barro y desechos duró más de dos meses, con atención especial a la retirada urgente de los cadáveres de más de un centenar de caballos, que perecieron ahogados y que, en plena descomposición, suponían un riesgo extremo para la salud de la población, ya suficientemente golpeada.

Como en todas las grandes tragedias que han marcado la historia de Málaga, el debate sobre el peligro que representaba el río y su escaso o nulo mantenimiento desde el punto de vista del urbanismo a lo largo de los siglos no tardó en abrirse. Como dato revelador, un artículo de Fernando Lara publicado en la revista 'Isla de Arriarán' constata que desde la fundación de la ciudad a cargo de los fenicios y hasta el siglo XV no hubo ninguna riada relevante. La deforestación salvaje en las cuencas del Guadalmedina a partir del siglo XVI fue el punto de inflexión definitivo, sumando una inundación tras otra con el paso de los años. La más grave, según este artículo, tuvo lugar en septiembre de 1661, con daños «estimados en seis millones de ducados, 1.600 casas destruidas y 3.000 víctimas mortales». Sí, han leído bien: 3.000.

En este contexto, las autoridades volvieron sus ojos al río. El rey Alfonso XIII ordenó que se acometieran las obras necesarias para evitar que el Guadalmedina volviera a 'tragarse' la ciudad. Fue así como comenzó la planificación del proyecto del pantano del Agujero (inaugurado en la década de los 20) y la reforestación de la cuenca del río con especies 'colonizadoras' como el pino carrasco o el pino piñonero, germen del actual parque natural de los Montes de Málaga. Ya en los años 80 se sumó a esta infraestructura el pantano del Limonero (que no se llama así, sino del Limosnero, pues los terrenos sobre los que se construyó eran del limosnero de la Catedral).

También se construyeron los puentes del paseo marítimo de La Misericordia, de la Esperanza y de la Rosaleda. Y, sobre todo, el de Santo Domingo, conocido popularmente como el Puente de los Alemanes porque fue un regalo del gobierno germano en agradecimiento al comportamiento ejemplar de la ciudad en el rescate y acompañamiento, unos años antes de la 'riá', a las víctimas del Gneisenau (1900). Ahí quedó, desde entonces, ese símbolo de profunda hermandad entre ambos territorios pero también el espejo de las dos grandes tragedias con las que Málaga se estrenaba en el siglo XX.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión